2025年7月18日(金)は多くの学校で終業式。夏休みを迎える区切りの日。

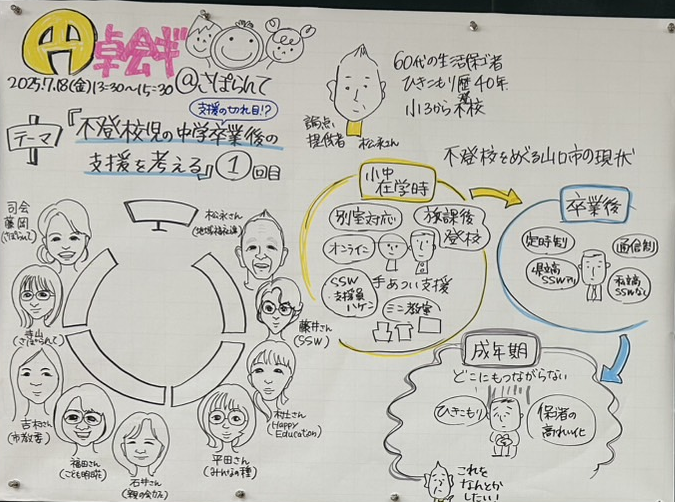

さぽらんてでは、この日の午後、「不登校児の中学卒業後の支援を考える」というテーマで「円卓会議」を開催しました。

【円卓会議とは】

市民活動団体や企業、行政、地域などさまざまな担い手が課題を共有し、互いにアイデアやネットワークを提示しながら、協働して課題の解決に取り組むことを目指すものです。

今回の論点提供者は、山口市地域福祉課地域福祉担当の松永俊夫さん。

松永さんが円卓会議を申し出られたのは、相談支援業務に当たる中で、ひきこもり歴40年という方が、小学校のときから不登校だった現実を知ったことがきっかけでした。

不登校児童生徒が全国で34万人にのぼるという昨今、学校に行かない子どもたちにどんな居場所があればいいのか。そして、周りの大人にできることは何なのかを、多様な主体と語りたい、つながりたいという思いがあると、さぽらんてに依頼してくださいました。

松永さんの思いを実現すべく、大人になって「あの時やっぱり学校に行けていたら」と後悔する人が一人でもいなくなるようにと、山口市で不登校に関するさまざまな活動をしている団体、行政、当事者として、子どもたちの多様な主体の方たちが集結!

「沖縄式地域円卓会議」を参考に、登壇者8名を囲む形でオブザーバーのみなさん17名にお座りいただき、会議を行いました。

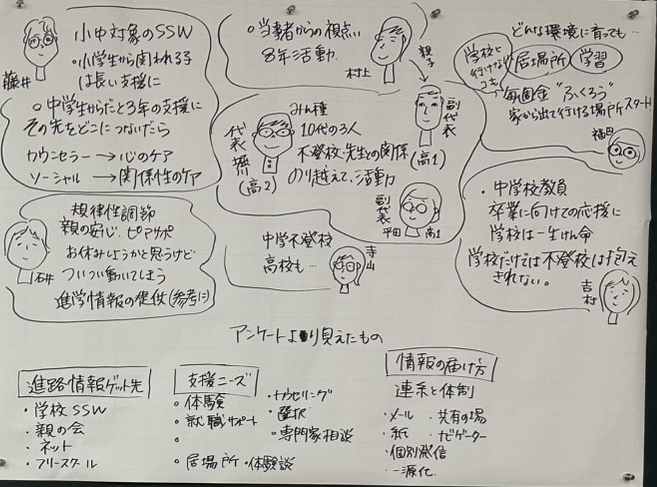

まずは、登壇者のみなさんから自己紹介。論点への思いを語っていただきました。

スクールソーシャルワーカーさん、教育委員会さんは、子どもたちのためにと一生懸命にどうにかならないかと模索されていることが、生の声からひしひしと伝わってきました。

当事者や保護者は、いじめや起立性調節障害による不登校がきっかけで、苦しんでいた過去を語ってくださいました。

同じ思いで苦しんでいる子どもや保護者に寄り添いたいという思いから「市民活動団体」として活動を始めた人も。

さらに、行政では補えないところを何とかしたいと活動している団体も。

みなさん、それぞれ素晴らしい活動をされています。

なのに、必要な人になかなか届かない…。

そして、さぽらんてで事前に行った「学校に行きづらかった経験のある当事者やその保護者へアンケート」の結果から見えてきたものを情報提供させていただきました。

(アンケート結果をご覧になりたい方はさぽらんてへご相談ください)

論点への思いやアンケート結果を踏まえての、セッション1。

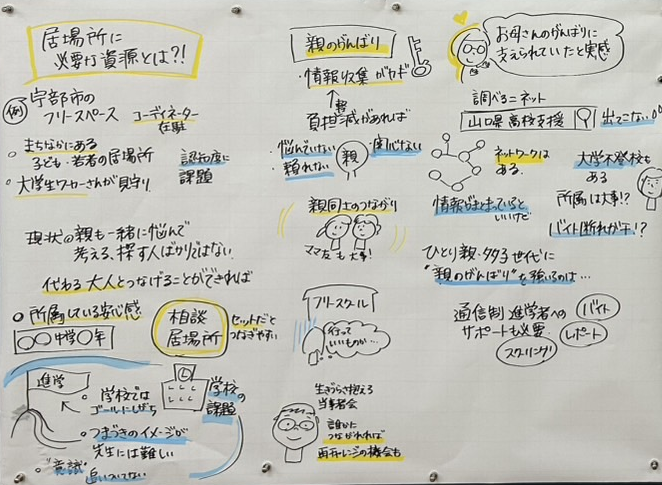

オブザーバーのみなさんからの情報や、当事者視点での居場所の在り方、さらには情報提供の難しさなどの意見が出てきました。

私が印象深かったのは「所属感」。所属がないと人は孤独を感じ、不安になる。子どもに限らず、大人でもそうですよね。

でも、保護者が子どもに興味がない家庭は、学校に行かない子ども自身が所属を探すようになる。でも、学校が辛くなってしまった子どもたちは、その所属を探す気力さえもない。あったとしても、交通の便が悪かったり、ハードルが高かったり、お金が必要だったり…やはり、大人の支援は必須。

いろんな問題点が見えてきたところで、名刺交換や情報交換をしていただくために長めの休憩時間へ。

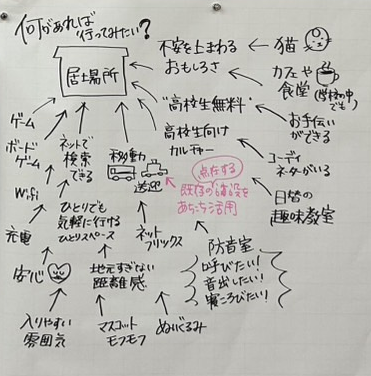

セッション2では、居場所には何があったらいいか?を具体的に詰めていくことに。

登壇者に後ろを向いていただき、オブザーバーと3~4名のグループになってグループセッションでのアイデア出しをお願いしました。

各グループからは、さらに多様な意見が掘り起こされました。

地元の友達と会うと気まずいので「地元過ぎない距離感」がいいなんて、当事者じゃないと思いつかないですよね…!!

グラフィックレコーディングを見ながら会議を振り返って、お開きに。

次回の円卓会議(9月8日)では、今回の円卓会議での内容をもとに、各地域でできそうな居場所具体策の立案、そしてその居場所を学校に行きづらい子どもに届ける方法を考えていけたらと思います。

円卓会議担当:さぽらんて藤岡

第1回円卓会議 参加団体・組織等(順不同・敬称略)

山口市健康福祉部 地域福祉課地域福祉担当/山口市教育委員会 学校教育課/こども明日花プロジェクト/SSW(スクールソーシャルワーカー)/みんなの種~Seeds for All~/山口市地域生活部 協働推進課地域づくり担当/一般社団法人HappyEducation/親の会カフェ山口~起立性調節障害と不登校を考える~/山口市こども未来部 子育て保健課家庭児童相談室/山口市社会福祉協議会/医療生活協同組合 健文会地域福祉室/ふくまる相談室/川西地域包括支援センター/家庭教師姫山塾/ソルシオアカデミー