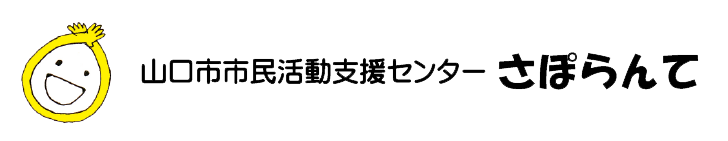

2025年9月8日(月)、「不登校児の中学卒業後の支援を考える」円卓会議の2回目をさぽらんてにて開催しました。

【円卓会議とは】

市民活動団体や企業、行政、地域などさまざまな担い手が課題を共有し、互いにアイデアやネットワークを提示しながら、協働して課題の解決に取り組むことを目指すものです。

第1回目の円卓会議を振り返った後、今回は山口市地域福祉課地域福祉担当の山下裕二主幹より、前回の内容を踏まえての論点をご提供いただきました。

山下さんの論点提供は、前回、松永さんが言われていた「長期ひきこもりを防止するためには、子どものころからの支援が必要」という内容を踏まえ、子どもの居場所は、ハード(場所)があればいいというわけではなく、ソフト(対応する人、コーディネーターなど)がいることが必須ということでした。

これは、前回の円卓会議の中で情報提供があった宇部市の「若者ふりースペース」へ実際に視察に行かれ、肌で感じられたことを反映されての論点なのだそうです。

そんな居場所づくりを山口市で実現するために、前回同様、登壇者8名、オブザーバー22名のみなさんが集まってくださいました。

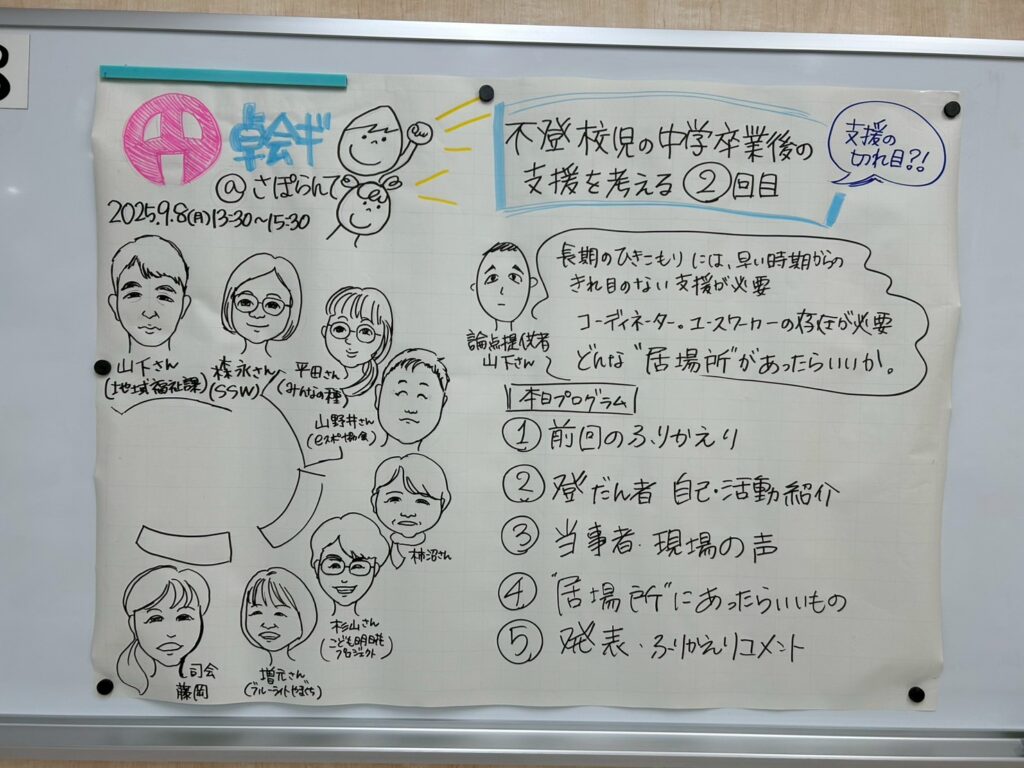

まずはいつも通り、登壇者の自己紹介から。

今回は、市地域福祉課、SSW、こども明日花プロジェクトが入れ替わった他、新しい団体もご登壇いただきました。

中でも、今回は「こどもアドボケイト」「子どもの権利」について学ばれている方や、発達障害支援に携わっておられる方もおられ、前回とは違った視点でのセッションになりました。

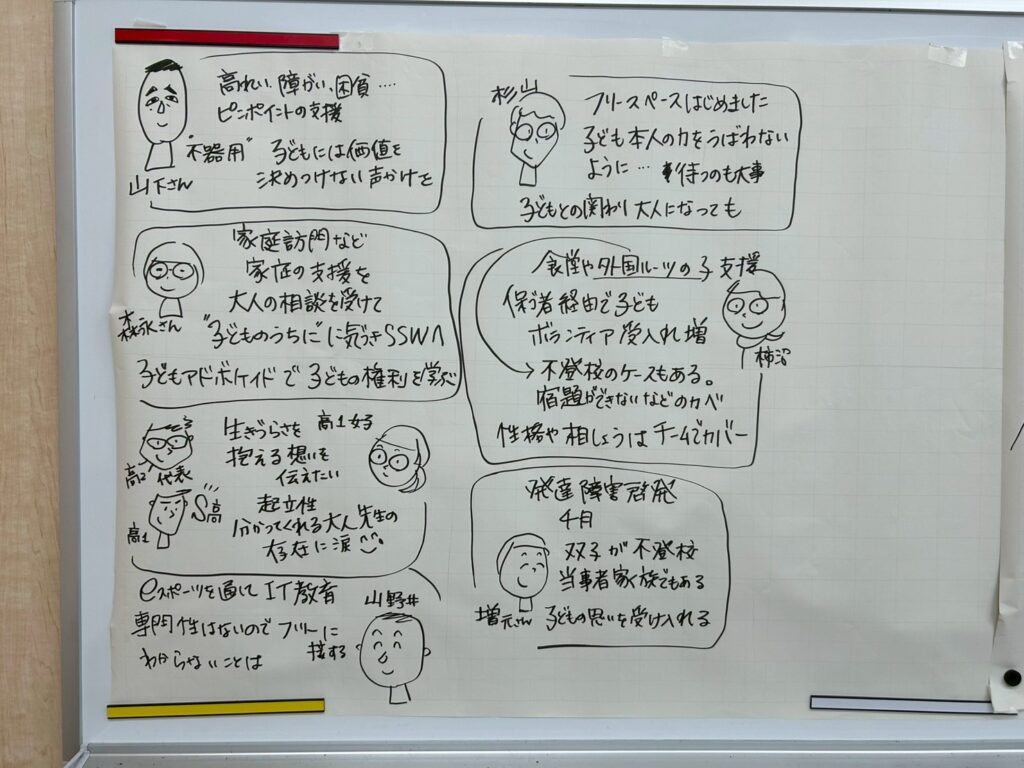

自己紹介後、まずは不登校当事者の貴重な体験談を生の声でお聞きしました。

当事者のみなさんは、学校に行きたくても行けなくなったこと、あの一言やいじめが原因だったこと、周りからの視線が痛かったこと、無気力さ、孤独感など、当時の気持ちを話してくださいました。

また、居場所を提供している団体や専門家から、

- SSWは不登校の子どもに会えることは少ないが、会えた時には学校の話はせず、プレッシャーを与えないようにしている

- eスポーツとしてゲームを通じて家から出るきっかけをつくり、学校に行けない子が通える勉強もできるフリースクールとして稼働しはじめている

- 山口市ひきこもりネットワークの一員として行政や団体が連携してのひきこもり支援に携わり、当事者からの視点を支援者に伝えている

- 「こどもアドボケイト」という活動を通して、子どもの意見を聴く機会を作っている

- 言葉の壁があるマイノリティな外国人支援として、学校、団体、保護者、本人の4者が連携している

など、それぞれの専門性を活かしている点や工夫している点なども紹介してもらいました。

セッション1のまとめとして、子どもの居場所に必要なのは、やはり「子どもの話を聴く」ことができる、信頼できる人であることだということにまとまりました。

************

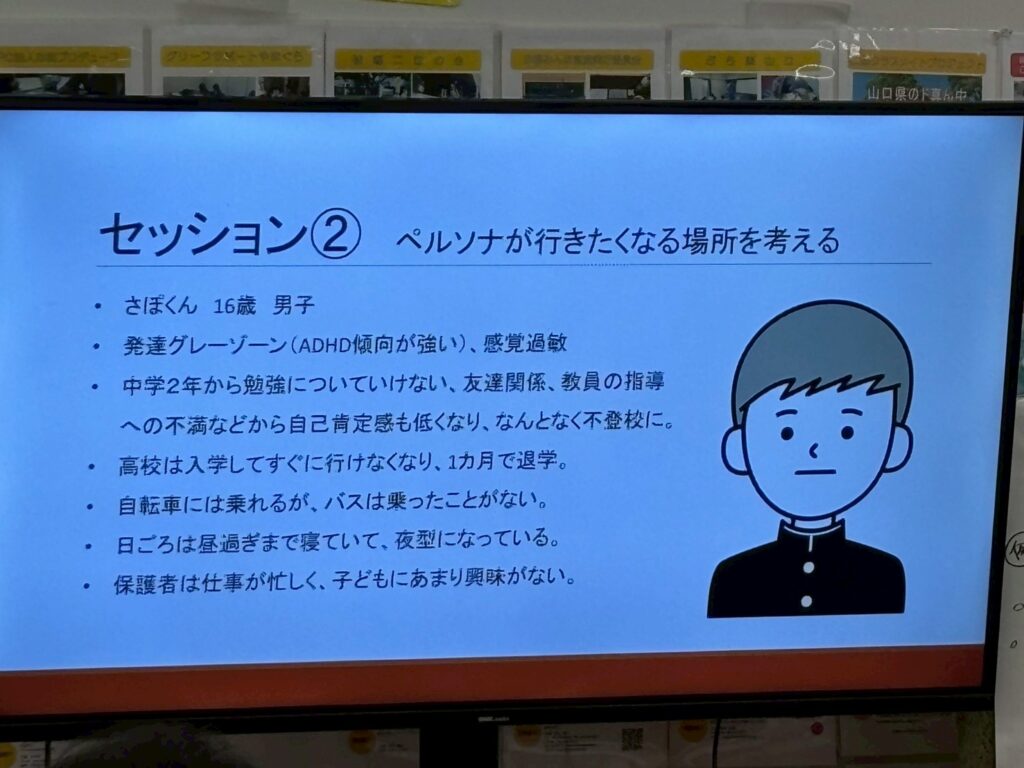

後半のセッション2では、山下さんからの論点と当事者の視点を入れ、対象者である「さぽくん」が行きたくなるような居場所を考えるグループワークを行いました。

不登校になり、家にずっと家にこもったままのさぽくん。このままじゃいけない、という思いは本人にもあるけれど、どうしていいかわからない。出たくても出ていく場所がない。どこか自分に合う学校は…と思っていても、お母さんは忙しそうで、「自分でどうにかしなさいよ」と突き放されてしまってからというもの、怖くて親には頼れない。でも、検索してもローカルな情報は出てこない。お金もないし、どこか行ったとしても、知り合いに会いそうで、怖くて出られない。

中学校までなら、義務教育だからどうにかできていたかもしれないけれど、中学校を卒業した後は、どこかに所属できなければ、家庭だけで解決するしかないの…?

どうにか助けてあげたくても、どこにもつながる術がない。水面下でもがき苦しんでいる、さぽくんのような困っている子どもが実際にいるんです。

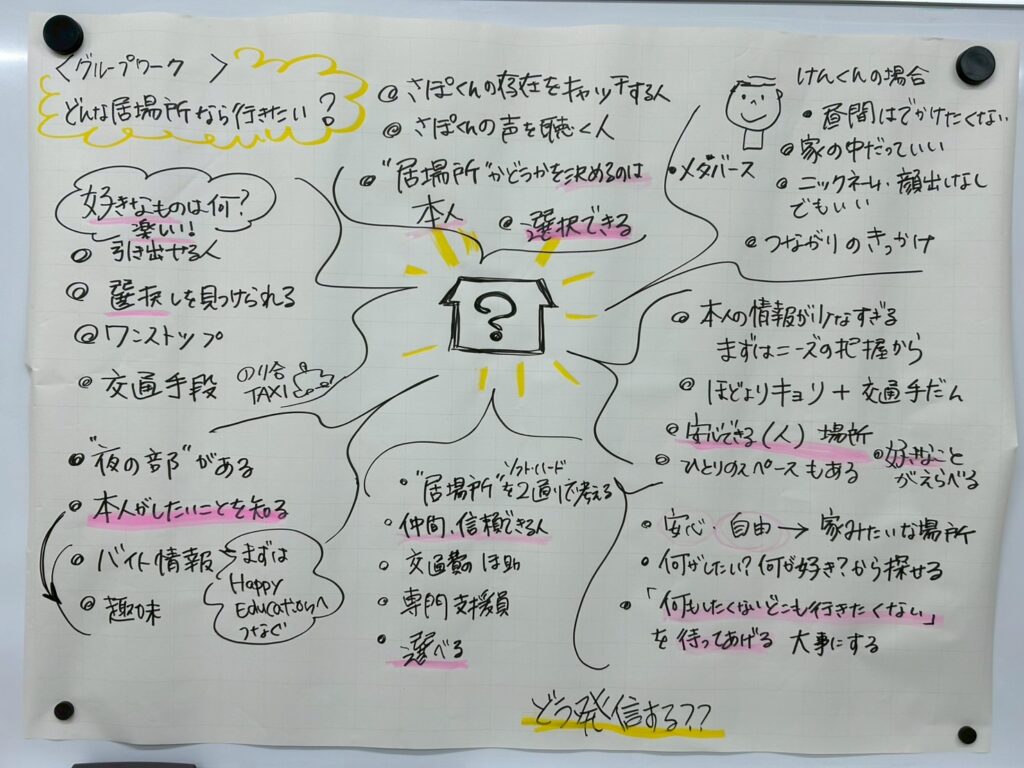

そんなさぽくんが行けそうな居場所を7グループに分かれて考えてもらいました。

話し合いの中で、さぽくんの好きなことがわかれば、もっと楽しく、行きたくなる場所が提供できるのに、という声が多く聞かれました。

確かに、学校というのは、特に小中学校は好き嫌い、行きたい行きたくない関係なく「子どもが行くべき場所」として存在しています。でも実際は「教育を受ける権利」を持つ子どもは、学びたい場所を選ぶことができるはず。学びたい気持ちはとても大切です。

では、どうすればその子本人の学びたい気持ち、好き嫌い、行きたい行きたくないがわかるのか。

これは、セッション1のまとめで出た

「子どもの声を聴く」

ということに尽きるのではないでしょうか。

************

何が好きで、何が学びたいのか。

どんな人がいて、どんな場所なら安心なのか。

それぞれ違う、子どもの居場所。

その選択肢をできるだけ多く、多様なものを提案したい。

さらにそれが必要な人に届かなければ、意味がない。

私の一意見ですが・・・居場所情報って、必要になった時に「そういえば」と思い出せるお守りとして、あらかじめ届けておくことが有効なのではないかなと思うんです。幼児期や学童期に、支援者の手が届くうちに。

論点提供者である山口市地域福祉担当のみなさんが今回得たつながりも利用しながら、中学校卒業後の子どもたちが不登校であっても自分に合った資源にたどり着ける地域になるよう、引き続き伴走していけたらと思います。

円卓会議担当:さぽらんて藤岡

第2回 円卓会議 参加団体、組織等(順不同・敬称略)

山口市健康福祉部 地域福祉課地域福祉担当/小郡みんな食堂/青年海外協力隊山口県OB会山口支部/こども明日花プロジェクト/一般社団法人 やまぐちeスポーツ協会/ブルーライトやまぐち実行委員会/SSW(スクールソーシャルワーカー)/みんなの種~Seeds for All~/山口市地域生活部 協働推進課地域づくり担当/一般社団法人HappyEducation/親の会カフェ山口~起立性調節障害と不登校を考える~/山口市こども未来部 子育て保健課家庭児童相談室/山口市社会福祉協議会/医療生活協同組合 健文会地域福祉室/山口大学大学院 人間社会科学研究科/ふくまる相談室/川西地域包括支援センター/家庭教師姫山塾